西安事变,又称“双十二事变”,发生于1936年12月12日,是张学良和杨虎城为劝谏蒋介石改变“攘外必先安内”的国策,停止内战、一致抗日而发动的兵谏事件。

一、事件背景

1:民族危机加深1931年九一八事变后,日本侵占东北,又策动华北事变,妄图吞并华北,中日民族矛盾上升为主要矛盾,全国抗日救亡运动高涨。

2:蒋介石坚持内战蒋介石却奉行“攘外必先安内”政策,继续围剿红军,引发国内各界不满。

3:张杨的转变张学良的东北军在陕北“剿共”屡遭失败,杨虎城的第十七路军也对蒋介石的内战政策不满,二人在中共抗日民族统一战线政策的感召下,与中共接触并达成合作抗日的共识。

二、事件经过

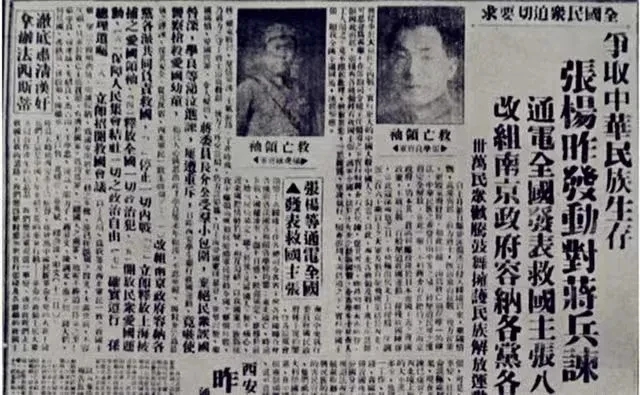

蒋介石于1936年12月4日亲临西安督战,逼迫张、杨继续“剿共”,张学良多次“苦谏”无效,蒋介石限其三天内答复是否继续“剿共”,否则将二人军队调离陕西 。12月12日凌晨,张学良、杨虎城按照预定计划,东北军一部包围临潼华清池,扣留蒋介石,杨虎城控制西安全城,并囚禁多名国民党军政要员,随后通电全国,提出改组南京政府、停止一切内战等八项救国主张。

三、事件结果

1:中共积极斡旋事变发生后,中共中央从全民族利益出发,确定了和平解决西安事变的方针,并应张、杨邀请,派周恩来等前往西安调解。

2:南京方面态度转变在宋美龄、宋子文等坚持下,南京国民政府也采取和平营救蒋介石的策略,随后二人前往西安谈判。

3:蒋介石接受抗日主张经过各方努力,蒋介石基本接受了停止内战、一致抗日等条件,12月25日,蒋介石被释放,张学良亲自陪同其返回南京,但张学良一到南京就遭蒋介石扣押,后被长期软禁,杨虎城也被迫辞职,出国考察。

四、事件影响

1:推动抗日民族统一战线建立西安事变及其和平解决,结束了十年内战,为国共两党再次合作、团结抗日创造了有利条件,为全民族抗战奠定了基础,成为时局转换的枢纽。

2:激发民众抗日热情事变的和平解决,让全国人民看到了团结抗日的希望,进一步激发了民众的抗日热情,推动了抗日救亡运动的发展。